レインボーズアパートメント仲池上では昨日防災訓練を実施しました。職員引率の元、利用者様と避難場所の馬込中学校まで歩行し、コースと目的地を確認し、折り返してきました。

今回初めて参加する視覚障害者のSさんのペースに全体が合わせることがポイントのひとつでした。途中、前列が早まってしまい後列のSさんと介助職員が遅れてしまう時は、その都度全体に声かけし、速度を緩めるなど全体で協力する意識づけができたことは収穫でした。Sさんにとっては初めての道でしたが、介助する職員の声かけに応じて、歩行速度の微調整に努められていました。

道中霧雨が降ってきましたが、皆さん、あわてることなくまとまって行動できていました。

視覚障害者の利用者Sさんに配慮して、階段の滑り止めと浴室に手すりを取り付ける工事をしていただきました。

日中活動先から帰ってきたSさんに伝えると、とても喜んでいただきました。

レインボーズアパートメント仲池上に視覚障害者の方が新しく入居しました。職員一同初めての対応となります。

伊藤亜紗著『目の見えない人は世界をどう見ているのか』(光文社新書)は美学が専門の著者による「視覚を使わない体に変身して生きてみること」を目的とした、支援する側/される側という福祉的な固定観念が刷新されるユニークな内容です。

「第1章 空間」では見えない人の空間把握について書かれています。見えない人の部屋はきちんと整理されている、なぜならばあるべきものが定位置になければそれを探すのに労力を要するからとあり、まさに今回の利用者の居室の様子そのままだなとうなずいてしまいました。さらに注目した部分を引用します。

部屋は、「料理をする」「テレビを見る」「メールを送る」など、移動以外のさまざまな行為を行う場所です。そのような場所では、「頭の中のイメージ」と「物理的な空間」をなるべく一致させることが、ストレスなく過ごすためには重要なのです。そのためには、「物理的な空間」に「頭の中のイメージ」を合わせるよりも、頭が把握しやすいようなやり方で、物理的な空間を作るほうがはるかに効率がいい。物の数を減らし、単純なルールで物を配置するようになります。

(60ページ)

これに関して思い当たることがあります。身体機能が低下してきた他の利用者様のためにお風呂の椅子を高めのサイズのものを別途購入し、浴室に置き、この利用者様からは喜ばれました。しかし、視覚障害者の方が入浴の際、それを外に出してしまい、一方の利用者様から「私の椅子が邪魔なのか?」と反応があり、ちょっとしたトラブルに発展しそうになりました。

しかし、本書を読めば、この方にとっては「物の数を減らし、単純なルールで物を配置する」ための根拠のある行いだった可能性があることが想像されます。

このような事例を、職員はもとより利用者様と共にひとつひとつトライアンドエラーで学んでいき、よりよい支援ができるようにしたいと思います。

近くの呑川沿いの桜が一気に咲き始めました。スマホでパシャリと撮影する道行く人の姿もみられ季節を感じられます。

万年布団のHさんに声かけして近所の大型ランドリーまで二人で寝具一式をえっちらおっちら運び出し、洗濯・乾燥をしてきました。今夜のHさんはふんわかした布団でぐっすり眠れることでしょう。

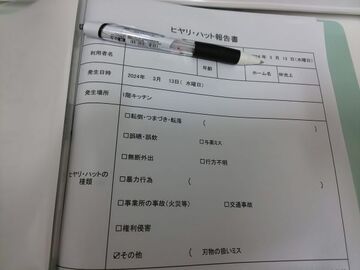

「ヒヤリ」「ハット」した時に報告書を作成し事業所全体で共有しています。完全になくすことは不可能に近く、むしろ積極的に報告することで、同じミスの再発を防ぎます。

今回は世話人がキッチンで調理中に使い終わった包丁を軽量スプーンなどをぶらさげる上部に水切り目的でぶらさげたままにしていました。落下したら危険です。「ヒヤリ」します^^;

昨日は月1回の職員会議を開きました。年度末とあって議題が盛りだくさん、議論も活発。管理者として時に厳しいことをいう場面もありますが、利用者様に対するよりよいサービスの提供を心がけ、チーム全体で取り組んでいます。

今日は障がい者総合サポートセンターで行われた第3回大田区障がい者グループホーム全体連絡会に参加しました。

その中で「社会的入院と、地域移行支援について」という題で、社会福祉法人プシケおおたの岡本洋氏による話題提供がありました。入院からの地域移行支援先としてグループホームの役割が大きいことを語る前提として、なぜ日本では諸外国に比べて精神科病床が非常に多いのだろうか?なぜ日本では平均入院期間が非常に長いのだろうか?という疑問を岡本さんは挙げます。

岡本さんがAIに尋ねてみた答えは以下の通りです。精神科ベッドが多いこと。長期入院用の療養型病床が多いこと。社会的隔離のため入院期間が長くなること。精神病床の9割が民間病院であり、病院経営や雇用維持が優先される結果、退院や病床削減に消極的になること。

日本の精神科医療の問題については、様々なドキュメンタリーやニュースなどでも取り上げられています。

後半のグループワークでは現場の受けとめの声として、グループホームにも受け入れ体制の能力には限度があり、グループホームだけに負担が偏る傾向があることを危惧する意見が出されました。各関係機関と情報・課題を共有しながら連携して支援にあたるフラットな体制が求められます。

今日は月一回の訪問看護の日。各利用者に受診していただいています。

日中活動先から帰所したFさんの順番が最後になりました。ここで問題が生じます。Fさんは大の相撲好き。ちょうどいい取り組みのタイミングです。Fさんの居室のドア越しに声をかけると、案の定「相撲見てるんだよ!」と拒否の声が返ってきました。

それでも少し待っていると居室から現れたFさん。結局素直に受診してくださりました。終わってから看護師からは「Fさんは優しいんですね」と感想の言葉がありました。このパターンもお約束になりつつあります^^

先日『東京くらし防災 改訂版2023』が届けられました。東京都が発行している防災についてのハンドブックです。過去の版同様読みやすいデザインで最新のトピックも更新され、クオリティーの高い内容です。今回は「多様な人びとに」というチャプターが設けられ、障害者に対する配慮が記されたページが目につきました。

昨日は東日本大震災のメモリアルデイでした。能登半島地震も記憶に新しく、災害への関心が高まります。グループホームでもいざという時に備えて業務継続計画(BCP)を策定中です。

お問い合わせ

お問い合わせ