長い期間入院していたKさんが昨日退院しレインボーズアパートメント仲池上に戻ってきました。入院中に比べて、ご自分の家に戻ってきた安堵感からか表情も晴れやかです。まずは退院おめでとうございます!

仲池上

昨日は月1回の職員会議を開き、その時間を利用して虐待防止研修を開催しました。令和5年度東京都障害者虐待防止・権利擁護研修(障害者福祉施設等職員コース)の講義動画のうち、「性的虐待の防止と対策」「身体拘束・行動制限の廃止と支援の質の向上」「通報の意義と通報後の対応」を勤務時間に全職員が視聴後、参加者でディスカッションをしました(欠席者は報告書を提出)。

初めに一人ひとり気づいた点を挙げてもらうと、性的虐待についての関心が高かったため、さらに議論を深めました。

「仲池上では無いがニュースなどで目にすることがあり、本人が言えないところが起きやすい要因か?」

「虐待そのものがあることが信じられない。仲池上では無いと確信している」

「加害者はカウンセリングのスキルが高く利用者を手なずけることに長けている。利用者との依存関係をつくるなど巧妙」

「体験中のSさん(女性・視覚障害者)の事例。外出同行で女性の職員はSさんの腕に手を据えて問題ないが、男性職員の場合、それだと能動性が出てしまうと第三者にはみなされ、能動性が加害性に発展する可能性もあり、Sさんから腕に触れてもらうようにと指示を出した」

「そもそも障害者の性の問題は公に議論しにくい歴史があり、性への関心を認めたがらない親もいるなど社会の無理解もある。障害者が性に関心を持つことは普通のこと。日々の支援で「これは虐待?」と疑問を持ち会議などで問題提起するのは意義がある」

などなど活発なディスカッションとなりました。

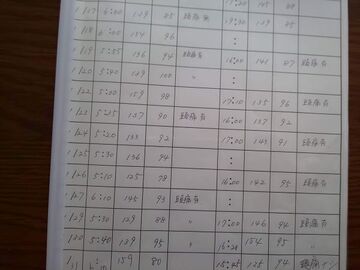

「最近Kさんの血圧が高いのが気になる」と世話人のTさんから報告を受けました。「表にしてご家族様からかかりつけ医にお見せしていただいてはどうでしょう」と、そばで聞いていた世話人のAさんから提案されました。

さっそく実行し毎日の測定結果を表にして、ご家族様にご説明させていただきました。ご家族様も週末にかかりつけ医を予約し、測定データを先生に見せて説明してくださいました。表までつくってくれたことへの謝意がつづられたお手紙を後日いただきました。

このように利用者様の支援は、ご家族様、医療機関、そしてグループホームとそれぞれが役割を分担し連携しています。世話人のちょっとした気づきと報告があってこその支援内容でした。

一昨日はHさんのモニタリングのため計画相談担当者が来訪されました。いつもは日中活動先で面談を行うことが多い担当者はHさんの表情の違いに気づかれました。日中活動先で会う時に比べ、とても穏やかな表情をしている。グループホームでの生活が安定していること、よい支援をしていただいていることの現れだと驚いていました。

確かに日中活動先の面談の場では、Hさんは緊張したぎこちなさを見せることがあります。打って変わってグループホームでは、時に鼻歌を歌い、時に昼食で買ってきたピザをホールごと丸かじり、時に他の利用者様にコミュニケーションを果敢に試み(て失敗し)たりと、王様のように振舞っています(笑)。

グループホームは利用者様にとってリラックスできる生活の場としてあります。計画相談担当者からの言葉は、われわれ職員にとって最大のお褒めの言葉として受けとめました。

昨日は池上会館にて開催された「令和5年度 複合課題対応研修 重層的支援会議の実施から考える多機関・多職種連携」に参加しました。主催は大田区福祉人材育成・交流センターです。複合課題研修は第5回目で、幅広い課題に対して、分野や組織に関わらず多機関が連携してチーム支援を行うために学ぶ機会です。会場には60名を超える参加者が集まり熱気があふれた場となりました。

大田区では、このようなニーズに対応するために縦割りの組織を横断したチームを編成し、大田区支援体制整備事業を実施、各地域福祉課の地域包括ケア推進担当が所管となります。

実施してきて見えてきたこととして、各機関によって対象者の見え方が違うことや、正しく世帯全体の情報を共有することが大事などあるようです。

講師の今井伸さん(十文字学園女子大学副学長・人間生活学部教授)によると、チームのメンバーには技術と知識はあるが価値・倫理に差があるため解釈に違いが出てくるとのこと。また、他機関と違って福祉的支援はエビデンスが薄く、ハンドメイド的な支援になりがちだと。その欠点を補うためにも、支援機関が同じ方向で同じ熱量をもって関わることが大事だと指摘しました。

グループワークでも、他機関の業務についての知識がないことのとまどいや、お互いの専門用語を理解できずその都度調整が必要などの声があがりました。ワークの時間が短く、どういうチームを目指すのかまで話し合えませんでしたが、これを機会にきたるべき実際の対応に向けて多機関との交流を深めていこうと思います。

レインボーズアパートメント仲池上はいずれ来る利用者の高齢化という課題があり、高齢者介護や医療など多機関と連携する場面が想像されます。その意味でも実践に役立つ研修となりました。

関連記事

お問い合わせ

お問い合わせ